→ VERGANGENE

AUSSTELLUNG

Gabriele Stötzer:

Mit Hand & Fuss, Haut & Haar

Kuratiert von

Daniel Blochwitz

15. Juni – 2. November 2025

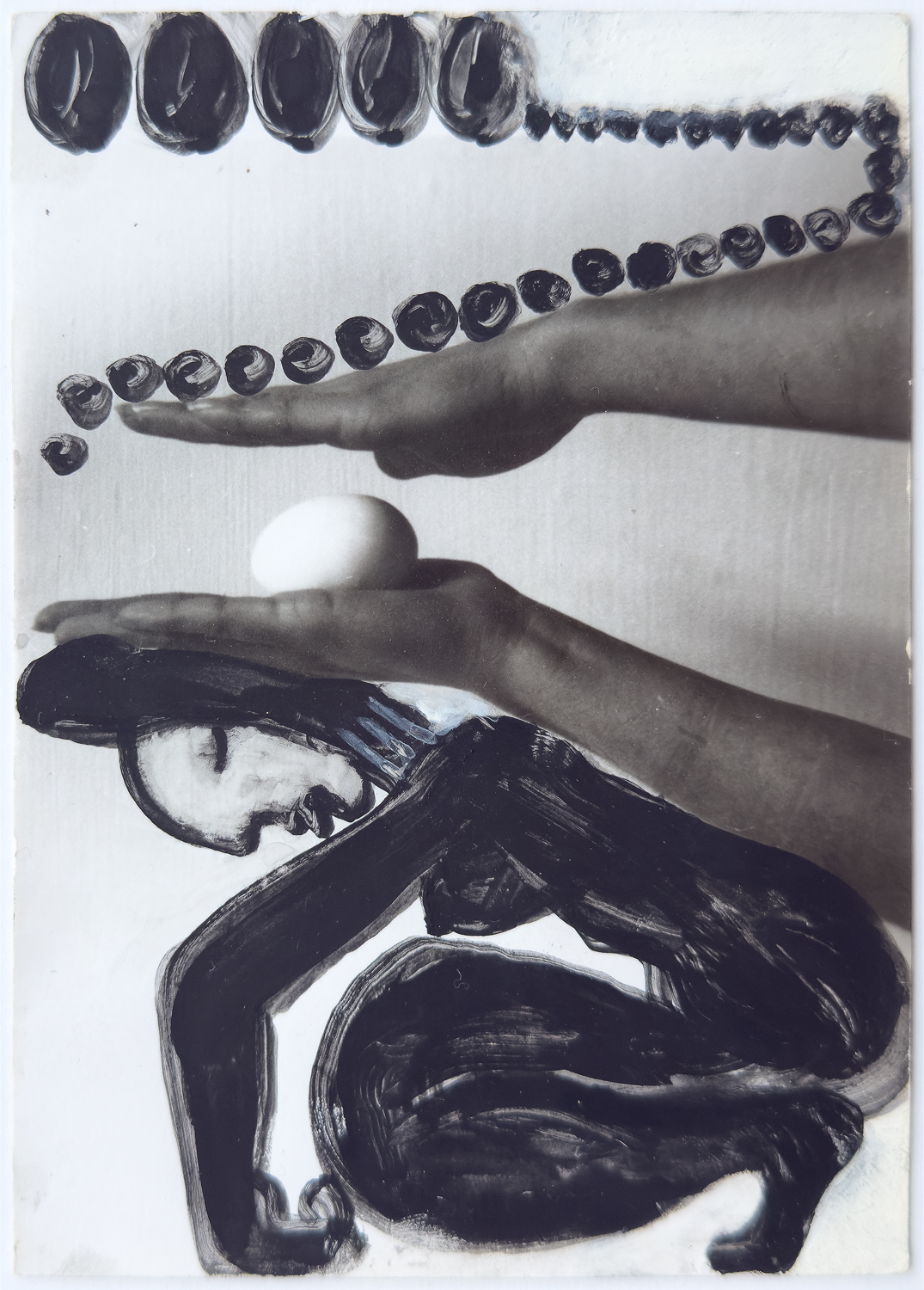

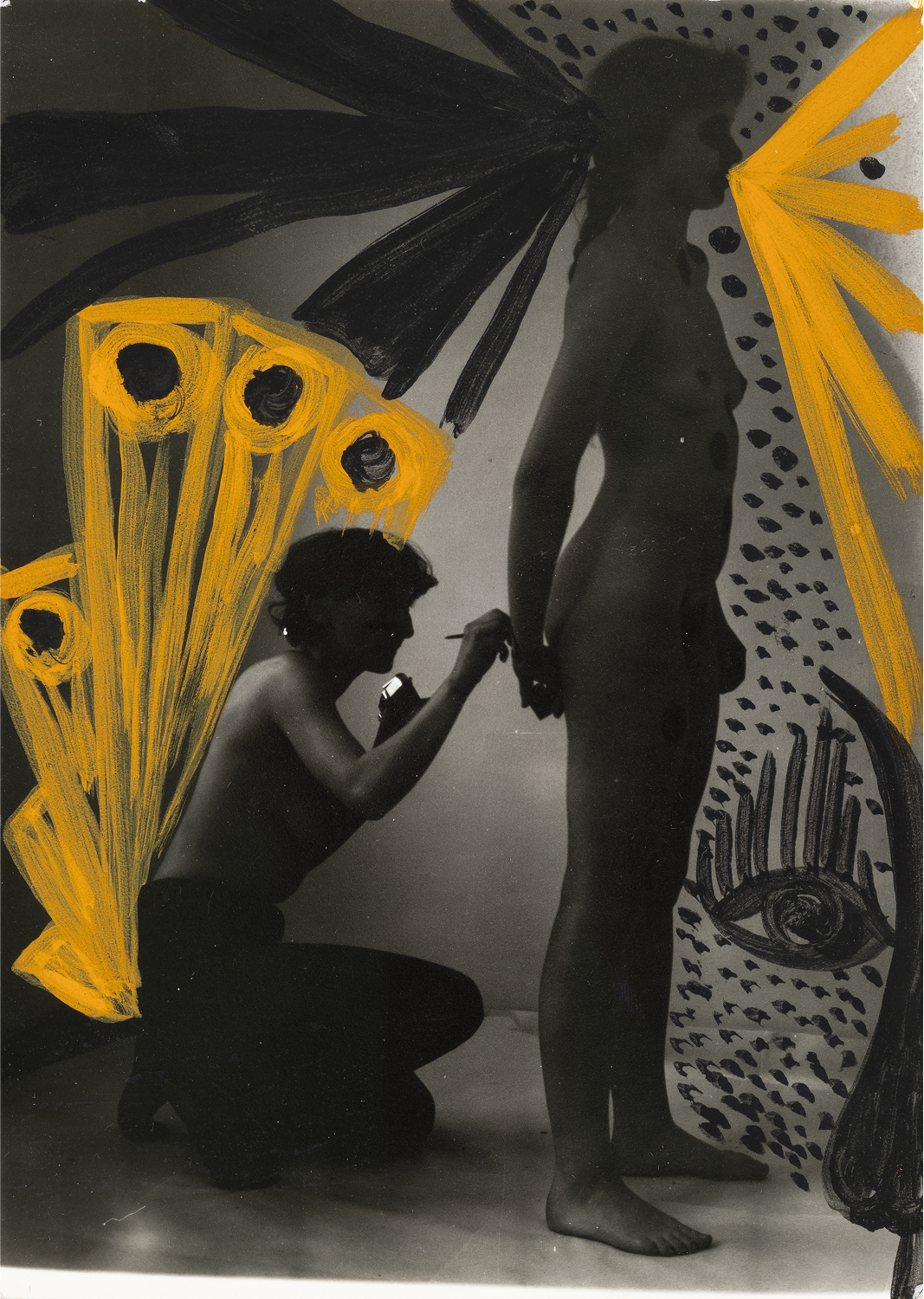

Die Ausstellung Mit Hand & Fuss, Haut & Haar ist die erste Ausstellung von Gabriele Stötzer (*1953) in der Schweiz und konzentriert sich auf eine Auswahl ihrer fotografischen Arbeiten aus den frühen 1980er Jahren.

Die Bilder verdeutlichen zentrale Schnittstellen ihrer Kunst: zwischen bewusster Handlung (Hand und Fuß) und tiefempfundener Intimität (Haut und Haar). Werke wie Eine Hand voll (1982) oder Ich bin / Angebunden (1984) veranschaulichen Stötzers ausgeprägtes Vertrauen in den Körper als letztes Mittel sowie als letzte Instanz, der ihrer bildnerischen Praxis und ihrer gesellschaftlichen Haltung innerhalb der Zwänge und Lebensumstände in der DDR Ausdruck verlieh — Ausdruck, der nicht selten untrennbar mit der Auflehnung gegen staatliche Repressionen verbunden war.

Nachdem sie 1977 inhaftiert worden war, weil sie eine Petition gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann ab- und unterschrieben hatte, wurde sie auch danach weiterhin von der Stasi überwacht und von offiziellen künstlerischen Institutionen ausgeschlossen. Doch wie Christa Wolf in ihrer Erzählung Was bleibt (1979/1989) nach einer Begegnung mit Stötzer schrieb: „Das Mädchen kann man nicht zurückhalten, dachte ich. Wir können sie nicht retten, wir können sie nicht verderben. Sie soll tun, was sie tun muss, und uns unserem eigenen Gewissen überlassen.“ Geprägt von der Dringlichkeit und der Suche nach Gemeinschaft sowie künstlerischer und persönlicher Eigenständigkeit, erweiterte sich Stötzers Arbeit vom Schreiben über ihre Erfahrungen hin zur bildenden Kunst - Fotografie, Performance und kollektive Projekte - und machte so ihren Körper zu einer Erweiterung ihrer Stimme.

Stötzers Fotografien zeigen den Körper oft als Schauplatz intuitiven Ausdrucks, des subtilen Protests und/oder der radikalen Transformation, während die in dieser Ausstellung hervorgehobenen Körperteile als Symbole von Handlungsfähigkeit, Verletzlichkeit und Verbundenheit erscheinen. Auch malerische Gesten und Spuren sind häufig Teil ihres Schaffensprozesses - manchmal als transformative Elemente im Rahmen von Performances, manchmal expressiv direkt auf den endgültigen fotografischen Abzug aufgetragen, wie in ihrer Serien Übermalungen und Bemalungen(1982). Diese Bildsprache schwingt in ihren späteren Keramikskulpturen Wünschelruten (1995) aus der Sammlung von Grażyna Kulczyk mit, welche Fragmente von weiblichen Organen und Lippen darstellen - Letzteres ein weiteres Motiv, das in ihren Fotografien immer wieder auftaucht - und die Auseinandersetzung der Ausstellung mit dem Körper sowohl als Ort des Aufbegehrens als auch des Begehrens verdeutlicht.

Die Fotografie mit ihrer Direktheit und Zugänglichkeit war in den 1980er Jahren zu Stötzers bevorzugtem Medium avanciert und stand im Einklang mit ihrer zeitgleichen Verwendung durch feministische und politische Künstler:innen auf der ganzen Welt. Obgleich sie ein medienspezifisches Vokabular der Emanzipation miteinander teilten, blieb Stötzers Werk tief in den Besonderheiten ihres kulturellen Kontextes verankert. In diesem Zusammenhang ordnet die Ausstellung das Schaffen Stötzers in Piotr Piotrowskis Konzept einer „horizontalen Kunstgeschichte“ ein, das die dominanten westlichen Narrative zugunsten von Parallelhistorien zu dezentrieren versucht. Obwohl ihr Werk eindeutig mit internationalen Kunstpraktiken in Bezug steht, bewahrt es eine Spezifizität, die in der Andersartigkeit ihrer Erfahrung wurzelt. Ihre Bilder, die aus einer Verbindung von persönlicher Entbehrung, kollektivem Engagement, weiblicher Solidarität und politischem Widerstand entstanden sind, stellen lineare Lesarten der Kunstgeschichte in Frage und bereichern den feministischen Diskurs mit einer wegweisenden, regional verankerten Stimme.

Mit Hand & Fuss, Haut & Haar möchte das Publikum dazu einladen, sich mit Gabriele Stötzers suggestiver Bildsprache und dem Einsatz des Körpers als intimes und zugleich wirkungsvolles Ausdrucksmittel auseinanderzusetzen. Durch die Einbeziehung von Arbeiten, die auf die Verwendung anderer Medien - wie Ton, Textilien oder Video - durch die Künstlerin anspielen, erweitert die Ausstellung ihren Horizont über die Fotografie hinaus, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf körperlichen Motiven liegt. Die Ausstellung, die als zweite Ausgabe der von Barbara Piwowarska geleiteten Reihe OBJEKTIV im Muzeum Susch konzipiert ist, widmet sich dem Vermächtnis Stötzers und ihrer weitergehenden Relevanz in Bezug auf etablierte Narrative und Diskurse über Kunst, Eigenständigkeit und Identität.

Gabriele Stötzer wurde 1953 in Emleben ( DDR) geboren und studierte in Erfurt im Lehramt Deutsch und Kunst bevor sie Mitte der 1970er Jahre aus politischen Gründen zwangsexmatrikuliert wurde. Ihr fortgesetzter Dissens führte zu einer strafrechtlichen Verfolgung und einer einjährigen Haftstrafe im DDR-Frauengefängnis Hoheneck, eine Erfahrung, die ihren künstlerischen und aktivistischen Werdegang tiefgreifend prägte. Auch nach ihrer Entlassung blieb sie unter Stasi-Überwachung, während sie im kulturellen Untergrund aktiv wurde, eine unabhängige Galerie betrieb und ein Netzwerk von Künstler:innen abseits des offiziellen staatlich sanktionierten Systems pflegte.

Das Schreiben war ihre ursprüngliche künstlerische Ausdrucksform - zunächst als Mittel zur Verarbeitung ihrer Haft und später als Form der Auseinandersetzung mit Identität, Widerstand und kollektiver Solidarität. Ihre literarische Praxis blieb während ihrer gesamten Karriere von zentraler Bedeutung und überschnitt sich häufig mit ihrer bildnerischen und performativen Arbeit.

In den 1980er Jahren entwickelte sie eine multidisziplinäre Praxis, die Fotografie, Film, Malerei, Performance, Textilien, Keramik, Künstlerbücher und Kostümdesign umfasste, und arbeitete intensiv mit Frauenkollektiven zusammen, die sich gegen staatliche Bevormundung wehrten und sich mit feministischer Themen auseinandersetzten. Zusammenarbeit spielte in ihrer Kunst stets eine zentrale Rolle, da sie nach alternativen Möglichkeiten suchte, jenseits der Grenzen der offiziellen Kultur zu schaffen und zu leben.

Im Dezember 1989 war sie maßgeblich an der Besetzung der Stasi-Zentrale in Erfurt beteiligt - der ersten Aktion dieser Art in der DDR -, und trug so dazu bei, das Ausmaß der staatlichen Überwachung und Repression aufzudecken. Nach der deutschen Wiedervereinigung setzte sie ihre künstlerische und literarische Arbeit fort und verbrachte eine längere Zeit in den Niederlanden, bevor sie nach Erfurt zurückkehrte, wo sie bis heute lebt und arbeitet.

Seit 1990 hat Stötzer acht Bücher veröffentlicht und an zahlreichen internationalen Ausstellungen teilgenommen, darunter die documenta 14 (2017) und in Institutionen wie der Berliner Akademie der Künste und dem Albertinum in Dresden. Ihre Arbeit wird zunehmend in einem breiteren Kontext feministischer und politischer Kunst anerkannt, insbesondere in Bezug auf die Dissidentenbewegungen im ehemaligen Ostblock.

Neben ihrer künstlerischen Praxis lehrt sie Performance an der Universität Erfurt und hält regelmäßig Vorträge über feministische Kunst, kollektive künstlerische Strategien und ihre Erfahrungen als Zeitzeugin des kulturellen Widerstands in Ostdeutschland. In Würdigung ihres politischen und künstlerischen Engagements wurde sie 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Daniel Blochwitz ist ein in der Schweiz ansässiger Kurator, Autor, Dozent und Berater in Sachen Fotografie, der für sein Fachwissen und seinen innovativen Umgang mit diesem Medium bekannt ist. Der gebürtige Deutsche (*1973) studierte Bildende Kunst und Fotografie in den USA und schloss sein Masterstudium an der University of Florida 2003 ab, mit einem Nebenfach in deutscher Literatur und Film. Im selben Jahr nahm er als Teil eines internationalen Künstler:innenkollektivs an der 50. Venedig Biennale (Utopia Station) teil. Im Anschluss folgte er einer Einladung des Whitney Museums nach New York, um an dessen Independent Study Program teilzunehmen. Gleichzeitig arbeitete er als künstlerischer Assistent für Martha Rosler. Nach diesen formativen Jahren arbeitete er mehr als ein Jahrzehnt in New Yorker Galerien für zeitgenössische Kunst, bevor er nach Zürich zog, um hier die Galerie Edwynn Houk zu leiten.

Seit 2015 widmet sich Blochwitz vor allem seiner freien kuratorischen Tätigkeit und realisiert Einzel- und Gruppenausstellungen für Museen, Galerien, Sammlungen, Festivals und Off-Spaces, darunter zu den Werken von Vivian Maier (2016), Arnold Odermatt (2017/2020), Lee Miller (2020), René Burri (2023) und Kathrin Linkersdorff (2024). Zudem war er künstlerischer Leiter der photo basel, der ersten und einzigen Kunstmesse im deutschsprachigen Raum, die sich den foto-basierten Medien widmet, sowie Kurator der letzten drei Ausgaben des Fotofestivals Lenzburg.

Als Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe 89plus der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) hat sich Blochwitz aktiv mit der Erforschung und Kontextualisierung von Fotografie aus der DDR und Ostdeutschland beschäftigt, ein Interesse, das auch seine kuratorische Arbeit beeinflusst. Darüber hinaus hat er Essays und kritische Texte zu verschiedenen fotografischen Monografien, Ausstellungskatalogen und Fotobüchern beigesteuert und damit den Diskurs über zeitgenössische und historische fotografische Praktiken mit geprägt.

Blochwitz lebt mit seiner Familie in Zürich.

International press:

Sutton Comms, London

Sara Kietzmann: sara@suttoncomms.com